- TOP

- おおとりの森こども園

- 生活するということー自分のことは自分でするの最初の姿ー

お知らせ

保育・教育・研修

2025/04/14

生活するということー自分のことは自分でするの最初の姿ー

改革が始まり、子どもたちにも新しい生活に見通しが持て始めました。

さて、玄関から始まり、靴を靴箱に入れ、自分のロッカーまで向かい、そして自分で身の回りの世話を始めます。

もちろん、保育者もかかわります。これを100人以上の子に行います。

0歳児は抱っこされながら、じっと保育者が行う様子を、慣らし中でも見られます。もちろん泣いている子は無理しません。

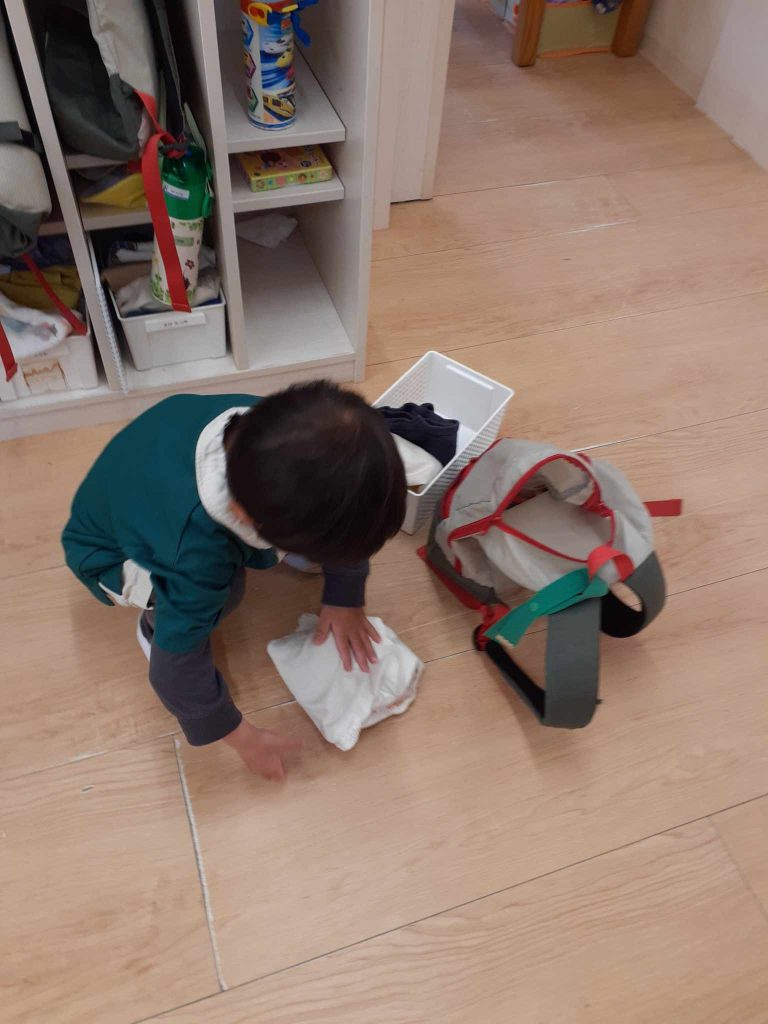

1歳児は、すでに自分の手が動き始めています。保育者と共に服を畳む子も、カゴに自分でいれる子もいます。月齢の差はあれど、なんと美しい姿でしょう。

保育者も傍らでまずは見守ります。その子の身体が動いている限りは、まず待ちます。そこから整理が始まります。

2歳児になると、ほとんどの身の回りの世話を完成させる子、タオルを頭にかぶり保育者におどける子、きちんとカゴにいれようとする子、様々です。ですが、ほとんどのことを自分で行っています。脱帽です。

さて、幼児クラスになると小さいロッカーです。丁寧に丁寧に畳む子も出てきます。いろいろな子がいます。忘れる子、自らやらない子、自らやる子、まだ見通しがたちにくい子、色々います。幼児になると子どもたちと相談します。そして大人も協議します。また、それを子どもたちにも返します。そうやって、共に生活を創っていきます。遠回りですが、子どもたちも納得のうえで進めていくことが大事です。非常に時間がかかります。その手間暇が教育です。

こども園の目標に「基本的生活習慣の確立」があります。それは自分のことは自分でするという力です。それはドリルのように教えるのではなく、自分の経験の中で身に付けていきます。

だからこそ、保育者はあえて、朝の用意を行うかな?帰りの用意は丁寧かな?適当にやってないかな?忘れん坊かな?などを見守ります。先回りするのではなく、まずは子どもたちの様子が何か、どういう子か、個性か、性格か、などを理解していきます。

そして、保育者の関わりが生まれます。

そうすると、自然と助け合う姿が見られています。

自分のことは自分でするの先に、自分の余裕がうまれ、助け合いが起こります。すでに、起き始めています。

今は、はじまって、子どもたちも9日間しか過ごしていません。まだまだ不慣れです。保育者も同じくです。ただ、だいぶ流れにのってきました。保護者の皆様には、ご迷惑をご心配をおかけすることもありますが、どうか今しばらく見守っていただければ幸いです。

子どもたちは確実な成長を「個」ではなく「みんな」で果たしています。こども園は集団生活の教育現場です。子どもたちにより自治と自律の成長のため、おおとりの森こども園は進んでいきます。いま、最初の姿となります。

おおとりの森こども園

園長 松本崇史

最新記事

- すべて

- ニュース

- 入園について

- 地域とのつながり

- 保育・教育・研修

- リクルート

-

2025/04/16 保育・教育・研修 遊びの豊かさが進級の後にー新しい環境の中でー

-

2025/04/14 保育・教育・研修 生活するということー自分のことは自分でするの最初の姿ー

-

2025/04/02 保育・教育・研修 保護者の皆様への感謝ー明日より改革の開始です!!!ー

-

2025/03/28 保育・教育・研修 年度最後のありがとうー子どもと一緒に衣食住の大掃除ー

-

2025/03/27 保育・教育・研修 3月末の愛しい姿ー輪・話・和ー

-

2025/03/19 保育・教育・研修 3歳児の感性と表現ー咲き誇るー

-

2025/03/07 保育・教育・研修 つくる=見てー表現とは喜びであるー

-

2025/03/03 保育・教育・研修 かわいい2-愛くるしい-

-

2025/02/27 保育・教育・研修 食育とはー経験の中にー

-

2025/02/20 保育・教育・研修 驚異的ー称え合いー

-

2025/02/17 保育・教育・研修 生活発表会は「みんな」の表現ー1人はみんなのためにー

-

2025/02/13 保育・教育・研修 冬の季節の生活ーそれこそが子どもの成長となるー

-

2025/02/10 保育・教育・研修 共にー喜んで登園ー

-

2025/02/08 保育・教育・研修 かわいい、可愛い、カワイイー愛しくなる瞬間ー

-

2025/02/03 保育・教育・研修 春の訪れー時と暦の節分ー

-

2025/01/30 入園について 一号認定募集要項 2次募集

-

2025/01/17 保育・教育・研修 たくあんを創る営みー楽しすぎることを知る園長、保育者...

-

2025/01/10 保育・教育・研修 寒いーだからこそ遊べるー

-

2025/01/09 保育・教育・研修 冬の食も豊かなことー餅と大根ー

-

2025/01/07 保育・教育・研修 明けましておめでとうございます!!-ご協力への感謝と...

-

2024/12/25 保育・教育・研修 クリスマス会ーニギルンジャー!!!!!!!ー

-

2024/12/16 保育・教育・研修 描くー気持ちと言葉の表れー

-

2024/12/05 保育・教育・研修 素朴な生活ーそこにこそ豊かさがあるー

-

2024/11/29 保育・教育・研修 ガマー喜びが爆発するー

-

2024/11/23 リクルート 12月14日!!合同就職フェア開催!!-保育は現場で起き...

-

2024/11/12 入園について 2025年度 一号認定募集要項

-

2024/11/11 保育・教育・研修 知的であり体験的な図書館へーこども本の森 中之島ー

-

2024/11/02 保育・教育・研修 自ら競争することー練習させられるのではないー

-

2024/10/29 リクルート 11月2日 プチ就職見学会ー育ちの森の仲間になりませんかー

-

2024/10/17 保育・教育・研修 絵本の想い出ーぼくらの名前はぐりとぐらー

-

2024/10/11 保育・教育・研修 あと1回寝たら運動会!!!-不安と緊張と期待のはざまで-

-

2024/10/01 リクルート 合同就職フェア開催!!!-現場を見て、現場で聞いて-

-

2024/09/27 保育・教育・研修 目に見えない成長2-夢中になることが集中へ-

-

2024/09/24 保育・教育・研修 目に見えない成長ー星の王子様が教えてくれることー

-

2024/09/13 保育・教育・研修 生活するということーそこには人がいるー

-

2024/09/06 保育・教育・研修 子どもと絵本作家ーイマジナリーな豊かな対話ー

-

2024/08/29 保育・教育・研修 とうもろこしの豊かさー生活と遊びが混ざり合うー

-

2024/08/27 保育・教育・研修 命と出会うことー生と死の体験ー

-

2024/08/20 保育・教育・研修 お盆の協力保育のおかげで・・・・・・ー豊さとは家庭あ...

-

2024/08/20 保育・教育・研修 めがね

-

2024/08/09 保育・教育・研修 久々の新記録!!!!ステッピー!!-克己心を持つこと-

-

2024/08/08 保育・教育・研修 5歳児という自覚ー造形表現活動の中でー

-

2024/07/31 保育・教育・研修 夏の風物詩ー流したるは素の麺ー

-

2024/07/17 保育・教育・研修 体験が育ちへーほめて、認めて、励ましてー

-

2024/07/10 保育・教育・研修 うるとらえがおのはれやかまつりー七夕に願いを込めてー

-

2024/07/03 保育・教育・研修 遊ぶ、遊べ、遊ぼうーこどもたちの日常賛歌ー

-

2024/06/21 保育・教育・研修 かさ、あめ、はなー梅雨の美しさー

-

2024/06/14 保育・教育・研修 とにかくかわいい・・・・-お気に入りとの出会い-

-

2024/06/10 地域とのつながり 日本の心である田植えー地域よりのいただきものー

-

2024/06/06 保育・教育・研修 動物がくれる喜びー素朴な時間ー

-

2024/05/27 保育・教育・研修 新しい遊び場ー水がたまる砂場シートー

-

2024/05/20 保育・教育・研修 春の収穫ー次の豊かさへつながる生活へー

-

2024/05/15 保育・教育・研修 できたぜ!!!-排せつの喜び-

-

2024/05/08 保育・教育・研修 こいのぼりも立派な成長の糧にー行事とは任せることの楽...

-

2024/04/30 保育・教育・研修 笑顔こそ答えー遊びという仕事ー

-

2024/04/22 地域とのつながり 竹とたけのこー毎年感じる豊かさー

-

2024/04/10 ニュース 保育フェス!!!!開催!!!!!学生も現場の保育者も...

-

2024/04/09 地域とのつながり 行事の下見ー体験保障のためにー

-

2024/03/19 保育・教育・研修 卒園していく子どもたちへー想い出が原風景なることを願...

-

2024/03/07 保育・教育・研修 この時期の子どもたちー遊びきることの喜びー

-

2024/03/01 保育・教育・研修 さらなる記録へー競い合いは認め合いへ称え合いへー

-

2024/02/26 保育・教育・研修 新記録からの新記録ー健全な競い合いは認め合いとなるー

-

2024/02/20 保育・教育・研修 「ありがとう」の生活発表会ー感謝の精神とは言葉と共にー

-

2024/02/14 保育・教育・研修 2歳児の驚異と脅威と強意ー天才とはー

-

2024/02/02 保育・教育・研修 節分ー春を迎え、光り輝くー

-

2024/01/26 保育・教育・研修 研鑽ー見学者と共にー

-

2024/01/24 保育・教育・研修 営みが自律を生み育てるー生活を土台にすることでー

-

2024/01/19 保育・教育・研修 季節と、季節で、季節に遊ぶー冬も楽しいー

-

2024/01/16 保育・教育・研修 砂と土で遊ぶー技術は文化が進むからこそ向上するー

-

2024/01/09 保育・教育・研修 表現の細やかさとダイナミックさと自分らしさー表現する...

-

2024/01/06 保育・教育・研修 あけましておめでとうございます!ー年末年始の新環境ー

-

2023/12/26 保育・教育・研修 クリスマスパーティー!!!-ただ楽しいこともあっていい-

-

2023/12/18 保育・教育・研修 その子の心に原風景をー田んぼという遊びの財産ー

-

2023/12/15 保育・教育・研修 新たな環境ー贈り物を継承するー

-

2023/12/08 リクルート 4園合同就職フェア開催!!ー堺市、阪南市、西宮市より集...

-

2023/12/03 保育・教育・研修 保育者の仕事はノリが大事ーそれは、こどもの遊びに合わ...

-

2023/12/01 保育・教育・研修 自立と自律ーめんどくさいことも自分たちでー

-

2023/11/29 保育・教育・研修 秋の芸術ー子どもたちの表現性ー

-

2023/11/25 保育・教育・研修 秋の風物詩ー寒さと共にー

-

2023/11/18 保育・教育・研修 「園長、みてみてお家だよ!!」ー斬新な家ー

-

2023/11/08 リクルート 11月18日 合同就職フェア!!! in おおとりの森こども園

-

2023/11/04 保育・教育・研修 子どもの遊びは名のない遊び

-

2023/11/01 地域とのつながり 季節感のある生活ー年月の流れは教育の根幹ー

-

2023/10/27 保育・教育・研修 経験を描くー運動会の価値づけ2ー

-

2023/10/20 地域とのつながり 稲刈りと奉納ー見えないものを感じる体験ー

-

2023/10/17 保育・教育・研修 「て」が物語る運動会ー保育者による価値づけー

-

2023/10/11 リクルート 10月24日!!!改めて合同就職フェア!!!

-

2023/10/05 保育・教育・研修 子どもが「みて!」というとき・・・・

-

2023/09/29 保育・教育・研修 中秋の名月ーぼくたち、わたしたちの出番ー

-

2023/09/22 保育・教育・研修 感動ー表現の美しさー

-

2023/09/14 リクルート 独自!!合同就職フェア!! in おおとりの森こども園...

-

2023/08/25 保育・教育・研修 夏の風物詩!!!流し、流され、素麺!!!!-夏の集大成-

-

2023/08/17 保育・教育・研修 家庭保育の協力!!本当にありがとうございます!!ー保...

-

2023/08/10 保育・教育・研修 どっとこびじゅつかんー絵本が子どもの表現を華開くー

-

2023/08/02 保育・教育・研修 保育者の事例・・・・-省察のために-

-

2023/07/31 地域とのつながり 大鳥大社!!夏神幸祭!!

-

2023/07/24 保育・教育・研修 子どもが「つくる」ものー創造性と想像性ー

-

2023/07/21 保育・教育・研修 小さき太陽~プール遊び~

-

2023/07/19 保育・教育・研修 ヤマモモ、桃、ブラックベリー~人の暮らしの豊かさが人...

-

2023/07/12 保育・教育・研修 憧れ。僕もわたしも。

-

2023/07/07 保育・教育・研修 七夕ー自治と企画ー

-

2023/07/03 地域とのつながり 日本の伝統的行事のすばらしさ

-

2023/06/26 保育・教育・研修 スーパー英語講師 エイダン!!!

-

2023/06/19 保育・教育・研修 あなたを尊敬します

-

2023/06/12 地域とのつながり 梅と梅雨

-

2023/06/05 保育・教育・研修 シャボン玉の季節と梅雨

-

2023/05/29 保育・教育・研修 年長の自治の開始ーわれらがこの園のリーダーであるー

-

2023/05/22 保育・教育・研修 小さな豆の大きな価値

-

2023/05/15 保育・教育・研修 今のその子から次のその子へ

-

2023/05/09 リクルート 独自!!就職フェア!!任天会全園集まります!!! in ...

-

2023/04/27 地域とのつながり 地域と生きるータケノコは財ー

-

2023/04/20 保育・教育・研修 身体と生きる

-

2023/04/13 保育・教育・研修 春と生きる

-

2023/04/06 保育・教育・研修 大きな一歩ー生きる力ー

-

2023/03/27 保育・教育・研修 集まるあれこれーみんなと一緒を楽しもうー

-

2023/03/25 保育・教育・研修 最後のがちゃがちゃ祭り!!!!-年長企画運営-

-

2023/03/20 保育・教育・研修 新しい仲間!!!ハッピーとラッキー!!!!

-

2023/03/18 保育・教育・研修 卒園・・・・ーさようならとこんにちはー

-

2023/03/10 保育・教育・研修 進級と進学へ・・・・-受け継ぐのは子ども-

-

2023/03/03 保育・教育・研修 ひな人形のお部屋・・・-子どもの表現も引き継がれていく-

-

2023/02/24 保育・教育・研修 春を迎える・・・・-そして自分たちも成長する-

-

2023/02/17 保育・教育・研修 月刊絵本の喜び・・・-絵本とは通じ合うためにある-

-

2023/02/10 保育・教育・研修 気持ち・・・・-心をこめてくれた贈り物-

-

2023/02/03 保育・教育・研修 鬼の頭が気になるところ・・・

-

2023/01/31 保育・教育・研修 冬といえば乾燥!乾燥といえば、乾物つくり!!-生活の...

-

2023/01/24 保育・教育・研修 寒さの恩恵ー子どもは風の子、そして雪の子ー

-

2023/01/16 保育・教育・研修 字を書くー意味のある字・・・ー

-

2023/01/10 地域とのつながり 恩返し・・・ゴミ拾い・・・・ー地域への感謝と貢献と参加ー

-

2023/01/05 保育・教育・研修 あけましておめでとうございます!!!!本年もよろしく...

-

2022/12/23 リクルート 早速!!第2回 就職フェア開催!!!!

-

2022/12/16 保育・教育・研修 秋の終わりと冬のはじまりのはざまのクリエイティブとイ...

-

2022/12/08 リクルート 大好評!!!就職フェア開催!!!!!

-

2022/11/30 保育・教育・研修 秋とは一人ひとりが遊び込む時・・・・ー自然の恵みこそ...

-

2022/11/25 保育・教育・研修 年長の会・・・-園から家族のもとへ-

-

2022/10/31 地域とのつながり ハロウィンー子どもは好きさー

-

2022/10/24 地域とのつながり 稲刈り・・・・・-奉納体験-

-

2022/10/17 保育・教育・研修 蛇と蛙ーこれが本当の世界ー

-

2022/10/14 保育・教育・研修 ちいさい秋が少しずつ・・・・ー子どもたちの育ちは暮ら...

-

2022/10/10 保育・教育・研修 記憶と体験を表現する・・・-5歳児だからこその表現-

-

2022/09/26 保育・教育・研修 初出産・・・・・

-

2022/09/22 保育・教育・研修 ファンタジーと現実のはざまを生きるーそのはざまにいる...

-

2022/09/15 保育・教育・研修 片付けとは・・・・・子どもから学ぶ調える・・・

-

2022/09/05 保育・教育・研修 1歳児とは自分の世界を広げ「まねぶ」時ー驚異的な乳児の...

-

2022/08/26 保育・教育・研修 本当のその子らしさー最も大事なことは子どもを解放する...

-

2022/08/16 保育・教育・研修 家庭の協力保育への感謝・・・・・-子どもたちのためにー

-

2022/08/08 保育・教育・研修 5歳児は繊細さとダイナミックさ・・・大人を超えていく世...

-

2022/07/30 保育・教育・研修 夏を感じ、夏に生きるー夏を描くー

-

2022/07/23 保育・教育・研修 0歳児とは自らの色を創る時であるーさわり、いじり、感...

-

2022/07/19 保育・教育・研修 3歳児は無我夢中と一極集中・・・この素晴らしき世界・...

-

2022/07/04 地域とのつながり 今年の笹も・・・大鳥大社の豊かさ・・・

-

2022/06/27 保育・教育・研修 好奇心とは・・・・・虫捕る子だけが生き残る・・・・

-

2022/06/17 保育・教育・研修 ふたたび・・・・「また、やってよ。」

-

2022/06/11 地域とのつながり 梅採り・・・・・

-

2022/06/06 保育・教育・研修 仲間入り・・・・・ピヨピヨ・・・・

-

2022/05/28 保育・教育・研修 子どもたちだからこその記録・・・

-

2022/05/24 保育・教育・研修 子どもの好きな物・事・・・・・

-

2022/05/17 保育・教育・研修 描く≒創造≒表現・・・・

-

2022/05/10 保育・教育・研修 泥・・・その幸せな瞬間・・・

-

2022/05/04 保育・教育・研修 竹は遊誘財・・・・・

-

2022/04/23 地域とのつながり 伝統!!!!!皆様のおかげ・・・・・

-

2022/04/22 保育・教育・研修 親子で遊ぶ会・・・タケノコ堀り・・・

-

2022/04/18 保育・教育・研修 かわいいとは、こういうこと・・・・・そして豊かさとは...

-

2022/04/16 保育・教育・研修 春の恵み・・・

-

2022/04/09 保育・教育・研修 生き物からの恵み・・・・・

-

2022/04/05 入園について 桜舞い散る中の記憶ー入園の祝福ー・・・・

-

2022/03/30 保育・教育・研修 一年が終わるときー子どもらと共にー・・・・・

-

2022/03/28 地域とのつながり 地域での出会いーおめでとうございます!!ー

-

2022/03/18 保育・教育・研修 卒園とは、過去と今と未来をつなぐ・・・・・・

-

2022/03/10 保育・教育・研修 群れ、集い、遊ぶー保育者も子どももー・・・・

-

2022/03/03 保育・教育・研修 ひなまつり~1年の集大成がここに~・・・・・・・

-

2022/02/21 保育・教育・研修 子どもの姿を価値づける・・・・・

-

2022/02/18 保育・教育・研修 憧れて・・・・

-

2022/02/14 保育・教育・研修 つくる・・・・

-

2022/02/07 保育・教育・研修 絆・・・・

-

2022/01/26 保育・教育・研修 子どもの笑顔・・・・・

-

2022/01/21 保育・教育・研修 感謝・・・ー本物の木ー

-

2022/01/19 保育・教育・研修 風や氷と遊ぶ子どもたち・・・・・・

-

2022/01/04 保育・教育・研修 新年あけましておめでとうございます!!!子どもたちの...

-

2021/12/28 保育・教育・研修 今年もお世話になりました・・・・

-

2021/12/23 保育・教育・研修 新たな出会いーヤギと馬ー・・・・・・

-

2021/12/18 保育・教育・研修 「食」こそ生活・・・・

-

2021/12/08 保育・教育・研修 想像力こそ・・・・・

-

2021/11/27 保育・教育・研修 たった一人の年長の会・・・・

-

2021/11/26 保育・教育・研修 みかんと干し柿・・・・風物詩・・・・

-

2021/11/18 保育・教育・研修 火で遊ぶ・・・・

-

2021/11/15 保育・教育・研修 おなもみ、おなもみ、ひっつくぞ・・・・

-

2021/11/05 保育・教育・研修 どんぐりと遊ぶ・・・・

-

2021/10/16 保育・教育・研修 稲刈り・・・・

-

2021/10/16 地域とのつながり 柿の実とり・・・・秋ですね・・・

-

2021/10/08 保育・教育・研修 運動会とは何のために・・・・・

-

2021/09/28 保育・教育・研修 歩くということ・・・・

-

2021/09/23 保育・教育・研修 お月見・・・・

-

2021/09/15 保育・教育・研修 日常の大切さ・・・・

-

2021/09/08 保育・教育・研修 伸びようとする子どもたち

-

2021/09/06 保育・教育・研修 ウォータースライダーも子どもと一緒に創ります!!!

-

2021/08/21 リクルート 就職フェアを開催します!!!!どうぞお越しください!!

-

2021/08/18 保育・教育・研修 環境を大規模に整えました!!! 協力保育への感謝!!

-

2021/08/09 保育・教育・研修 クッキング!!〇〇キッチン!!ー与える喜びー

-

2021/07/28 地域とのつながり スイカ割り!!!!風物詩ですよ・・・・

-

2021/07/21 保育・教育・研修 子どもらが帰った跡・・・・・

-

2021/07/09 地域とのつながり 地域の恵みーザリガニ釣りー

-

2021/07/09 保育・教育・研修 七夕まつり・・・・ 7月7日節句は大切な日

-

2021/06/28 地域とのつながり おおとりの森の第2園庭~地域の環境も子どもたちを育て...

-

2021/06/17 保育・教育・研修 ビワ、梅、味噌の料理祭り!!暮らしの体験こそ生きること。

-

2021/06/05 地域とのつながり ビワ採り、梅採り、収穫祭り!!!

-

2021/06/02 保育・教育・研修 柔らかい手・・・・・

-

2021/05/21 保育・教育・研修 生き物との出会いは命との出会い

-

2021/05/18 保育・教育・研修 梅雨・・・・雨の日も豊かな日・・・

-

2021/05/07 保育・教育・研修 こども園の泥、水、砂で人生に必要なことはすべて学べる...

-

2021/04/24 地域とのつながり こいのぼり!!!地域からの寄付、、、園とは地域があっ...

-

2021/04/21 保育・教育・研修 タケノコ芽だした!!! in おおとり大社

-

2021/04/14 保育・教育・研修 ヤギの「さく」です!!よろしくね!

-

2021/04/03 保育・教育・研修 親子で遊ぶ会のお知らせ!!!

-

2021/03/29 入園について 入園式について!!!!おめでとうございます!!

-

2021/01/21 入園について 子どもが愛情に包まれること・・・ー入園式から慣らし保育ー

-

2020/12/28 保育・教育・研修 遊んで子どもは成長するーおおとりの森の保育内容についてー

-

2020/12/17 入園について おおとりの森のこども園 Q&A(入園にあたっての質問に...